發布日期:2025-9-22 17:44:15

引言

目前,與發達國家相比,我國緊固業技術發展起步較晚,還需相關學者對其進行大力創新和研發。TC16作為一種常見的鈦合金,被廣泛地應用于機械緊固件中。為提高鈦合金使用性能,除了要做好對TC16鈦合金的耐磨損性能的優化和提升外,還要確保其抗高溫氧化性能不斷提升。相關研究表明[1]:通過將Sr合金元素添加到合金中,可以實現對金屬抗高溫氧化性能的有效提高;通過將La、Ce等稀土元素添加到合金中[2],從而保證內部晶粒的細化程度。

但是,與TC16鈦合金相比,機械緊固件使用新型鈦合金不僅可以顯著提高其耐磨損性能,還能提高其抗高溫氧化性能,從而更好地符合市場需求。所以,為實現對新型鈦合金使用壽命的有效延長,如何對新型鈦合金機械緊固件進行鍛造溫度優化是技術人員必須思考和解決的問題。

1、試驗過程

1.1鍛造試驗

本次試驗,以“Ti-3Al-5Mo-4.5V-1Sr-0.5Ce”新型鈦合金為研究對象,新型鈦合金的化學成分如表1所示。在選用坯料時,要優先選用棒狀鑄錠[3],通過運用鐓粗方式,對新型鈦合金進行鍛造試驗[4]。在整個鍛造試驗期間,要將磨具預熱溫度始終控制為380℃[5],將鐓粗變形量控制為40%。

表 1 新型鈦合金的化學成分(%, 質量分數)

| 合金化學元素 | 合金化學成分 |

| Al | 2.6~3.6 |

| Mn | 4.6~5.6 |

| Varchar ( 30 ) | 4.1~5.1 |

| Ce | 0.4~0.8 |

| Sr | 0.9~1.3 |

| Si | ≤ 0.16 |

| Fe | ≤ 0.26 |

| O | ≤ 0.16 |

| C | ≤ 0.2 |

| Ti | 余量 |

通過對試樣的始鍛溫度和終鍛溫度進行有效控制[6],獲得如表2所示的試樣的鍛造溫度參數。

表 2 試樣鍛造溫度參數

| 試樣編號 | 始鍛溫度 / ℃ | 終鍛溫度 / ℃ |

| 1 | 1020 | 860 |

| 2 | 1040 | 860 |

| 3 | 1060 | 860 |

| 4 | 1080 | 860 |

| 5 | 1100 | 860 |

| 7 | 1079 | 799 |

| 8 | 1079 | 819 |

| 9 | 1079 | 839 |

| 10 | 1079 | 879 |

1.2性能測試

在本次試驗中,所用到的試驗機型號為GWY-200,為保證室溫磨損試驗結果的精確性和真實性,要優先選用Si3N4陶瓷球,并將其作為磨材,同時,將磨輪轉速和載荷力分別控制為310r.min-1、120N。在正式進入磨損試驗之前,使用天平對試塊質量進行精確化稱量。經過30min磨損處理后,需對磨損后的試樣質量進行再次稱重,并精確計算出最終試樣的磨損體積[7]。另外,還要利用掃描電鏡法,細致觀察和了解試樣表面的磨損程度,同時,還要將氧化試樣的環境溫度控制為650℃以下,然后,對其進氧化試驗。整個試驗時間控制為48h以內,避免因試驗時間過長而影響最終試驗結果。為保證試驗結果的精確性和真實性,要對各個試樣進行切分,使其切分為3組試樣,試樣類型包含磨損試樣和氧化試樣兩種,兩種試樣的形狀均為圓形,其長、寬分別為19mm、9mm,最后,采用算數平均值計算法,獲得相應試驗結果。

2、試驗結果及分析

2.1磨損性能

2.1.1不同始鍛溫度下變化情況

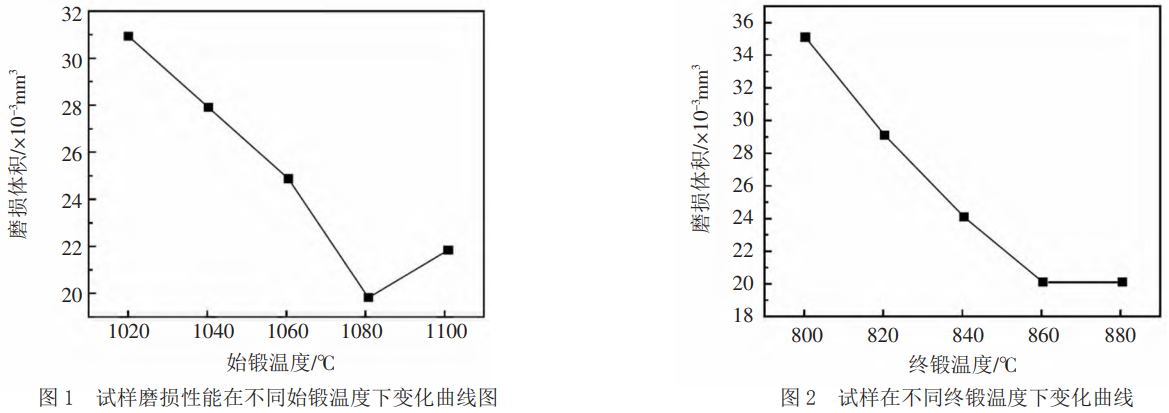

試樣磨損性能在不同始鍛溫度下變化曲線圖如圖1所示,從圖1中可以看出,當始鍛溫度超過1020℃,低于1100℃時,試樣磨損體積先是逐漸減小,然后不斷上升,其最小值為20×10-3mm3;最大值為31×10-3mm3。當磨損體積達到最低時,耐磨損性能達到最佳狀態。所以,對于新型鈦合金試樣而言,其耐磨損性能呈現出先增加后減小的趨勢。當始鍛溫度分別達到1020℃時,試樣磨損體積顯著上升,達到31×10-3mm3;當始鍛溫度達到1040℃時,試樣的磨損體積為28×10-3mm3;當始鍛溫度升高至1060℃時,試樣的磨損體積有所下降,降低至25×10-3mm3;接著,繼續升高始鍛溫度,當其升高到1080℃時,試樣的磨損體積繼續下降,下降至20×10-3mm3;此時,繼續升高始鍛溫度,當其升至1100℃時,試樣的磨損體積有所上升,上升至22×10-3mm3。當始鍛溫度達到1080℃時,鍛造所對應的合金磨損體積達到最小值,體積減小幅度達到35.48%,從而獲得最佳耐磨損性能。

2.1.2不同終鍛溫度下變化情況

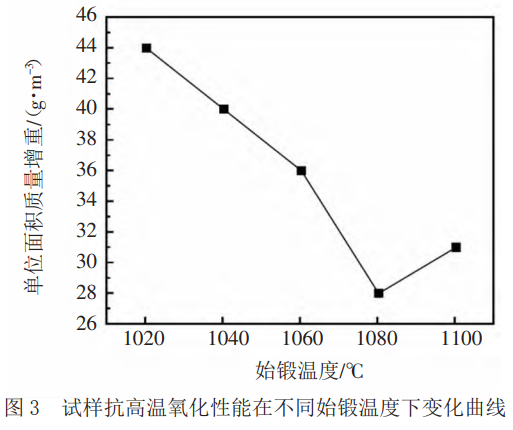

試樣在不同終鍛溫度下變化曲線如圖2所示,從圖2可以看出,當終鍛溫度超過800℃,而低于880℃時,試樣磨損體積先是逐漸上升,然后不斷減小,其最小值為20×10-3mm3,最大值為35×10-3mm3。當終鍛溫度達到800℃時,試樣的磨損體積達到最大值,即35×10-3mm3;當終鍛溫度不斷升高,升高至820℃時,試樣的磨損體積有所下降,下降至29×10-3mm3;接著,繼續升高終鍛溫度,當其上升至840℃時,試樣的磨損體積繼續下降,降至24×10-3mm3;此時,繼續升高終鍛溫度,當升至860℃時, 試樣的磨損體積不斷下降,降至20×10-3mm3;繼續升高終鍛溫度,當升至880℃時,試樣的磨損體積不變,始終保持為20×10-3mm3。整個試樣磨損體積不斷下降,下降幅度達到42.86%,此時,可以獲得最佳耐磨損性能。

2.1.3試樣磨損形貌

當始鍛溫度達到1020℃時,試樣表面出現比較明顯的磨痕,同時,還增加溝槽的密度和深度,當試樣表面含有大量的磨屑時,剝層脫落面積達到最大值,這無疑增加磨損程度;當始鍛溫度不斷升高,升高至1080℃時,試樣表面出現輕微磨損現象,試樣表面相對比較光滑;當始鍛溫度達到1100℃時,試樣表面出現磨痕程序相對較高,其磨損程度超過試樣1,但是,低于試樣4。總之,新型鈦合金試樣的室溫磨損性能由小到大的順序為試樣1、試樣5、試樣4。

2.2抗高溫氧化性能

2.2.1不同始鍛溫度下變化情況

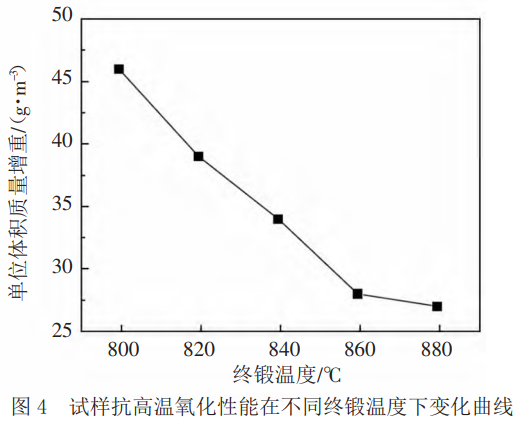

在機械緊固件使用下,試樣抗高溫氧化性能在不同始鍛溫度下變化曲線如圖3所示,從圖3中可以看出,始鍛溫度最小值為1020℃,最大值為1100℃,對于新型鈦合金而言,其單位面積質量增重最小值為8g.m-2,最大值為44g.m-2,整體呈現先降低后上升的趨勢。該試樣抗高溫氧化性能會隨著單位面積質量增加的不斷下降而呈現不斷下降的趨勢。所以,當始鍛溫度分別達到1020℃時,試樣單位面積質量增重達最大值,即44g.m-2;當始鍛溫度達到1040℃時,試樣的單位面積質量增重有所下降,降至40g.m-2;當始鍛溫度達到1060℃時,新型鈦合金試樣的單位面積質量增重為36g.m-2;當始鍛溫度達到1080℃時,試樣的單位面積質量增重繼續下降,降至28g.m-2;當始鍛溫度達到1100℃時,試樣的單位面積質量增重逐漸上升,升至31g.m-2。當始鍛溫度達到1080℃時,鍛造所對應的合金磨損單位面積質量達到最小值,其減小幅度達到36.36%,從而獲得最佳抗高溫氧化性能。為提高機械緊固件所使用的新型鈦合金抗高溫優化性能,需將試樣的始鍛溫度設置為1080℃。

2.2.2不同終鍛溫度下變化情況

試樣抗高溫氧化性能在不同終鍛溫度下變化曲線如圖4所示,從圖4中可以看出,終鍛溫度最小值為800℃,最大值為880℃,對于新型鈦合金而言,其單位面積質量增重最小值為27g.m-2,最大值為46g.m-2,整體呈現不斷降低的趨勢。該試樣抗高溫氧化性能會隨著單位面積質量增重的不斷上升而呈現上升趨勢。

當終鍛溫度分別達到800℃時,新型鈦合金試樣單位面積質量增重為46g.m-2;當終鍛溫度達到820℃時,新型鈦合金試樣的單位面積質量增重為39g.m-2;當終鍛溫度達到840℃時,試樣的單位面積質量增重有所下降,降至34g.m-2;當終鍛溫度達到860℃時,試樣的單位面積質量增重繼續下降,降至28g.m-2;此時,繼續升高終鍛溫度,當升至880℃時,試樣的單位面積質量增重略有下降,降至27g.m-2。當終鍛溫度始鍛溫度達到860℃或者880℃時,試樣單位面積質量增重均達最小值,其減小幅度分別達到39.13%、41.3%,從而獲得最佳抗高溫氧化性能。為提高機械緊固件所使用的新型鈦合金抗高溫優化性能,需將試樣的終鍛溫度設置為860℃以上。

3、結論

(1)當始鍛溫度不斷上升至1100℃時,無論是試樣磨損體積,還是單位面積增重均呈現先減小后增加的趨勢,當始鍛溫度達到1080℃時,其試樣的磨損體積有所下降,其下降幅度達到35.48%,單位面積質量增重有所下降,其下降幅度達到36.36%。當終鍛溫度達到860℃時,試樣的磨損體積繼續下降,下降幅度為42.86%,單位面積質量增重也出現明顯下降,其下降幅度達到39.13%。

(2)在新型鈦合金的應用背景下,為保證機械緊固件的耐磨性能和抗氧化性能,需要將始鍛溫度和終鍛溫度分別控制為1080℃、860℃。

參考文獻:

[1]朱知壽,王慶如,鄭永靈,等.損傷容限型鈦合金新型β鍛造工藝[J].中國有色金屬學報,2017,14(z3):13-16.

[2]張洺川,牟義強,姚楠,等.鍛造溫度變化對一種低成本鈦合金組織及性能的影響[J].戶外裝備,2022(3):22-24.

[3]張俊杰,董軼,歐笑笑,等.自由鍛造TC17鈦合金餅材的組織與性能研究[J].世界有色金屬,2021(18):139-140.

[4]甘偉,項俊鋒,黃芳.鍛造溫度對汽車用新型鈦合金性能的影響[J].兵器材料科學與工程,2019,42(5):70-73.

[5]王洪廣.鍛造溫度對新型含鈮汽車鈦合金棒材性能的影響[J].鍛壓技術,2018,43(8):13-16.

[6]張業勤,齊立春,黃利軍,等.鍛造工藝對新型中強耐腐蝕鈦合金棒材組織及性能的影響[J].科技與創新,2020(12):32-35.

[7]朱知壽,王慶如,鄭永靈,等.損傷容限型鈦合金新型β鍛造工藝[J].中國有色金屬學報,2017,14(z2):13-16.

(注,原文標題:新型鈦合金機械緊固件鍛造溫度優化方案)

tag標簽:機械緊固件,Sr/Ce微合金化,新型鈦合金,鍛造工藝窗口,性能調控機制